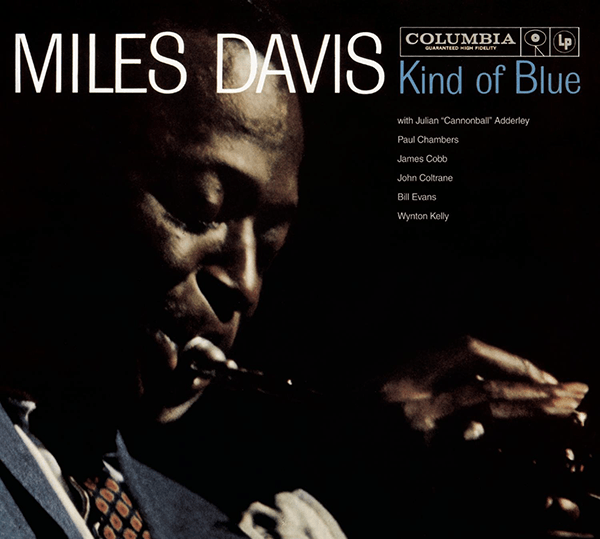

MARE MOSTRUM

A VACANZE FINITE, PARLIAMONE: MEDITERRANEO UN MARE DI GUAI: TRAFFICATO, SPORCO E TROPICALE

Crocevia di navi e idrocarburi. Inquinato da sversamenti e petrolio. Surriscaldato dai cambiamenti climatici che provocano l’arrivo delle specie di pesci “aliene”. Tutti i problemi delle nostre acque salate.

Abbiamo ancora tutti in mente le inquietanti immagini dello sbiancamento della grande barriera corallina in Australia, considerata dai biologi marini un malato terminale ucciso dall’aumento delle temperature. Con uguale apprensione, abbiamo seguito le sorti di “Larsen C”, un iceberg grande come la Liguria (5.800 chilometri quadrati) che tra il 10 e il 12 luglio 2017 si è staccato dalla placca ghiacciata dell’Antartide, sempre per lo stesso motivo.

FREQUENTI ALLARMI APOCALITTICI. Nei giorni in cui gli scienziati di 13 agenzie federali statunitensi hanno deciso di scrivere al presidente Donald Trump di ripensare alle politiche sul clima, perché alla base dei gravi sconvolgimenti climatici ci sarebbe l’uomo, viene allora da chiedersi in quali condizioni versi il mar Mediterraneo. Non c’è onlus o gruppo ambientalista che dirami, a cadenza quasi quotidiana, un comunicato stampa apocalittico. Ma è davvero così?

DIFFICILE FAR ACCORDARE 24 PAESI. Sono numerosi i problemi del “mare nostrum”, come lo chiamavano gli antichi Romani. E in effetti ce ne siamo appropriati, lo abbiamo sfruttato senza alcun rispetto come se davvero ci appartenesse, e ora le generazioni future rischiano di pagarne le più salate conseguenze, nel disinteresse dei governi. Del resto sarebbe difficile trovare un accordo tra i 24 Paesi che, dall’Europa al Nord Africa, da Gibilterra alle coste del Peloponneso, vi si affacciano.

Il Mar Mediterraneo visto dal satellite è poco più di una pozzanghera. Rappresenta lo 0,8% dei mari del mondo. Eppure, sulle sue acque insiste il 25% del traffico mondiale di idrocarburi. Solo dal Medio Oriente e dal Caucaso, ogni anno, arrivano 360 milioni di tonnellate di greggio e derivati. Ma c’è di più: oltre i due terzi delle petroliere che solcano il mare nostrum fanno rotta altrove, non verso gli 82 porti che si affacciano sul Mediterraneo.

RIGIDITÀ USA SULLE PETROLIERE. Perché? Il problema, ben noto alla Commissione europea, riguarda le politiche statunitensi. A seguito dell’incidente della petroliera Exxon Valdez del 1989 avvenuto di fronte alle coste dell’Alaska, gli Usa hanno adottato l’Oil pollution act (Opa 90). Questa legge ha imposto unilateralmente l’obbligo del doppio scafo tanto per le petroliere nuove quanto per quelle esistenti.

NAVI CISTERNA MALANDATE. L’Organizzazione marittima internazionale (Imo), agenzia specializzata delle Nazioni unite, ha dovuto conformarsi e, nel 1992, ha introdotto norme relative al doppio scafo nella Convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi (Marpol). L’acquisto di nuove petroliere richiede investimenti esosi, e convertire le vecchie non è più economico, così la maggior parte delle compagnie ha preferito continuare a solcare i mari con navi cisterna malandate, allontanandosi dalle coste Usa e tracciando altre rotte.

2. In caso di incidente, le compagnie non pagano quasi mai

Quando una nave cola a picco e sversa in mare tonnellate di greggio, in base ai protocolli dell’Imo è possibile chiedere all’armatore al massimo 80 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Il resto, almeno in linea teorica, può essere coperto dal Fondo di compensazione per l’inquinamento da petrolio, finanziato dai Paesi che lo producono e trasportano e, naturalmente, dalle assicurazioni.

ASSICURAZIONI AMERICANE COSTOSE. Non sempre, però, i danni ambientali vengono riconosciuti e quantificati. Nel disastro della Exxon Valdez, la compagnia – una delle più grandi e ricche – versò a stento 2,5 milioni di dollari agli Usa. Ecco perché sempre Washington ha imposto agli armatori di dotarsi di assicurazioni ulteriori che potessero coprire tutti i danni ambientali. Visti i rischi e i premi assicurativi multimilionari, si tratta di assicurazioni assai costose.

BOMBE ECOLOGICHE TUTTE DA NOI. L’atteggiamento sempre più ostile degli States nei confronti delle petroliere ha via via ridotto il traffico di idrocarburi nelle acque di loro competenza, aumentandolo esponenzialmente altrove, così come è aumentato il rischio di inquinare mari più piccoli e chiusi, Mediterraneo incluso. L’Unione europea e l’Italia sono intervenute con legislazioni apposite, ma, come si ricordava prima, sul Mediterraneo si affacciano anche altri Paesi che consentono ancora oggi il passaggio alle carrette del mare, pericolose bombe ecologiche sul punto di esplodere.

La Exxon Valdez, protagonista di un disastro ambientale in mare.

3. Petrolio: ogni anno rilasciate tra le 100 e le 150 mila tonnellate di idrocarburi

Secondo i dati riportati dal Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep), ogni anno nel mare african-europeo vengono rilasciate tra le 100 e le 150 mila tonnellate di idrocarburi. Negli ultimi 40 anni, ovvero da quando sono iniziati i monitoraggi, si stima che al largo delle coste europee siano state sversate, a causa di incidenti, non meno di 600 mila tonnellate di petrolio.

INCIDENTI SPESSO INSABBIATI. Dal 1990 al 1999 gli incidenti resi noti alle autorità portuali sono stati circa 250. Ma un buon numero potrebbe essere passato sotto silenzio, visto che spesso si tende a insabbiare tutto per evitare l’apertura di inchieste e il rischio di dover pagare multe salate.

GENOVA, ZERO RISARCIMENTI. Tutti ricordano il disastro della liberiana Haven, incendiata e colata a picco nel 1991 davanti a Genova, con un carico di 144 mila tonnellate di petrolio finito nel Mar Ligure. In quel caso la compagnia non risarcì al nostro Paese nemmeno una lira a titolo di danni ambientali, e così fece il Fondo di compensazione, che non riconobbe il danno senza peraltro che venissero sollevate obiezioni da parte del nostro governo.

IL MARE PIÙ OLEOSO AL MONDO. Sempre secondo l’Unep, il nostro è il mare più oleoso al mondo: per quantità di “catrame pelagico” battiamo di tre lunghezze il Mar dei Sargassi, altro malato storico, e di 10 la media di tutti i mari aperti.

A causa di incidenti, sono stati sversati in mare non meno di 600 mila tonnellate di petrolio.

4. Trivelle: più rischi per salute e ambiente che benefici

E poi ci sono le trivelle che ben conosciamo, dato che sono state oggetto di un referendum il 17 aprile 2016 fallito per mancato raggiungimento del quorum. Il rapporto del Wwf “Progetto Medtrends, tendenze dei potenziali impatti ambientali e conflitti nei mari italiani”, prendendo in considerazione solo le 88 trivelle entro le 12 miglia marine interessate dal referendum ha dimostrato come, a fronte dei benefici economici derivanti dall’estrazione del petrolio, ci sono diversi pericoli:

- Si mette a rischio il settore turistico-costiero, che rappresenta da solo il 35% del terziario;

- Si espone anche la salute del 30% della popolazione italiana, che vive in comuni sul mare;

- Ci sono pericoli per la tenuta di attività come l’itticultura in rapido sviluppo;

- Sul fronte ambientale, è a rischio la sopravvivenza di 3 mila chilometri di costa e 27 aree marine protette e 2 parchi sommersi che tutelano 228 mila ettari di acque.

Più rischi che benefici, insomma. E si parlava, appunto, delle sole trivelle italiane.

Le trivelle sono state oggetto di referendum in Italia nel 2016.

5. Una discarica a cielo aperto: acque reflue e scarichi illegali

Ma gli idrocarburi non sono l’unico veleno che finisce in mare: acque reflue e scarichi illegali industriali sversano ogni anno nel Mediterraneo milioni di tonnellate di agenti altamente inquinanti. E poi ci sono i rifiuti, che galleggiano e formano isole. All’inizio di luglio 2017 si è conclusa la missione dei ricercatori Jacopo Pulcinella e Valentina Corrias, coordinati da Antonello Sala, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Ismar – Cnr) di Ancona, condotta a bordo della nave da crociera Costa Luminosa per svolgere attività di monitoraggio di specie marine considerate a rischio.

IN 50 ANNI PERSO IL 41% DEI MAMMIFERI. Il team è partito dal porto di Venezia toccando Trieste, Dubrovnik, Corfù, Katakolon e Mykonos: una rotta che ha attraversato l’Adriatico, lo Ionio e l’Egeo consentendo di testare lo stato di salute del Mediterraneo orientale. Secondo i ricercatori del Cnr bisogna tener presente che «negli ultimi 50 anni il Mediterraneo ha perso il 41% di mammiferi marini e il 34% delle quantità totale di pesce». Durante il loro viaggio, gli scienziati hanno registrato e campionato le masse di rifiuti galleggianti: dai loro dati sembra che il Mediterraneo orientale abbondi per esempio di polistirolo.

Gli sversamenti illegali sono uno dei problemi del mar Mediterraneo.

6. Cambia il clima: arrivano le specie di pesci “aliene”

E poi ci sono naturalmente i problemi derivanti dall’aumento delle temperature. Il nostro è un mare piccolo e chiuso, quindi risente più di altri ecosistemi anche delle più tenui variazioni climatiche.

AUMENTO ANOMALO DELLA TEMPERATURA. Negli ultimi cinque anni la temperatura è cresciuta in media di circa mezzo grado. Il 22 giugno 2017 alle ore 13.30, registrando un valore pari a 25,2 gradi, la boa di Capo Mele, nel Savonese, ha certificato un aumento anomalo della temperatura di circa sei gradi sulle medie del Mar Ligure. A inizio agosto il Gruppo di ricerca di oceanografia dell’Università di Malta ha reso noto che la temperatura dell’acqua attorno all’isola era, in più punti, superiore ai 30 gradi, in costante aumento dagli Anni 70 a oggi.

COSÌ POTREBBE DIMINUIRE LA PESCOSITÀ. La “febbre” del Mediterraneo potrebbe portare, nel lungo periodo, a una diminuzione della pescosità, dato che le acque hanno già iniziato un processo di acidificazione e a un aumento di fenomeni temporaleschi eccezionali, come piccoli uragani e tifoni. Ma, intanto, ha già causato l’arrivo di specie “aliene”, provenienti da mari ben più caldi del nostro.

ANIMALI VELENOSI E MORTALI PER L’UOMO. Il temuto leone zebrato (Pterois miles), velenoso e potenzialmente mortale per l’uomo, è tipico del Mar Rosso, ma sembra trovarsi benissimo ormai anche lungo i litorali siciliani. A Portofino invece è arrivato un turista d’eccezione: il Percnon gibbesi, un granchio classico del Brasile e della Florida. Mentre in Puglia è stato avvistato il pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus), velenoso persino dopo la sua cottura.

ARRIVANO TRAMITE ACQUE DI ZAVORRA. Molti di questi animali sono giunti nel Mediterraneo tramite le acque di zavorra delle grandi navi commerciali. Solo dall’8 settembre 2017 entra in vigore la convenzione Imo, che rende obbligatorio il trattamento delle acque a bordo. Ma, intanto, il danno sembra già stato fatto se si considera che, delle oltre 830 specie invasive segnalate nel Mediterraneo, 600 vi si sarebbero stabilite in modo permanente.

Visit Today : 258

Visit Today : 258