INCONTRO CON FRANCO MALCOALDI E LA SUA POESIA RAGIONANTE. IL VIAGGIO COME ESPERIENZA FISICA DA OPPORRE ALLA VIRTUALITA’ DEL MONDO. IL SENSO DELLA VITA? CANTARLA!

Franco Malcoaldi

Incontro Franco Marcoaldi a casa sua, a Orbetello; e mentre parliamo, seduti nello studio, mi viene in mente una sua poesia (Il soggiorno è il mio problema), nella quale i libri, gli oggetti, i quadri formano una “sovraffollata scena” che gli provoca il timore, “nell’affanno di sapere”, di non riuscire “più a capire”, e “nella smania di guardare” di non riuscire “più a vedere”. Siamo circondati da libri e quadri, in effetti, ma lo sguardo di Marcoaldi è uno dei più tersi non solo della poesia ma della cultura italiana tout court; e non è solo il luogo – la laguna e il mare a due passi, il giardino verde intorno alla casa – ma sono anche e soprattutto la sua disponibilità e le sue parole a suscitare un senso di calma dolce e serena. Il suo sguardo sul mondo, appunto.

Fosco Maraini

Franco Marcoaldi non ha ancora sessant’anni ed è molte cose insieme: giornalista (per le pagine culturali di Repubblica), poeta (il suo ultimo libro di poesie, La trappola, è uscito da Einaudi l’anno scorso), autore di reportage di viaggio, di libretti d’opera (per Fabio Vacchi) e testi teatrali (il suo Sconcerto, in collaborazione con Toni Servillo e Giorgio Battistelli, è stato rappresentato in molte città d’Italia fra il 2010 e il 2012, in una forma a metà fra teatro e musica), romanziere, saggista. Ha pubblicato libri anche con Mario Dondero e Giosetta Fioroni, accompagnandone rispettivamente le foto e le immagini dei quadri (in un rapporto di scambio reciproco). La parola come vocazione, verrebbe da dire, la parola in ogni possibile declinazione. E gli chiedo allora, innanzitutto, delle origini di questa vocazione e del percorso attraverso cui l’ha coltivata. “La mia è una biografia molto irregolare”, mi risponde, “e devo dire che non mi dispiace affatto. Ho sempre avuto una passione per la letteratura, per la musica e per l’arte, ma all’università avevo preso un indirizzo storico dopodiché avevo ottenuto una borsa di studio alla Fondazione Einaudi. Si potrebbe dire che ho perso del tempo ma perdere tempo o guadagnarlo sono concetti che significano poco. Non credi? Forse questo percorso irregolare alla fine mi ha giovato. Nella letteratura italiana è fin troppo presente un tono ampolloso, retorico, che forse un’educazione più empirica e fattuale può aiutare a contenere. Pensa all’educazione scientifica di Levi, che prosa più asciutta gli consenta. O pensa al mio amato Fosco Maraini, laureato in scienze naturali. In realtà, col passare degli anni, i miei interessi più profondi hanno comunque preso il sopravvento. E sono molto diversi tra loro. Ma se devo dire cosa mi sta più a cuore, cosa mi preme di più, è la poesia. Perché nella poesia torna anche il legame con la musica, la poesia ha a che fare per me con quello che Frost chiama il ‘suono del senso‘. La poesia è il tentativo di arrivare con la voce a toccare qualcosa che non si tocca. Hai presente l’Ode all’usignolo di Keats?”.

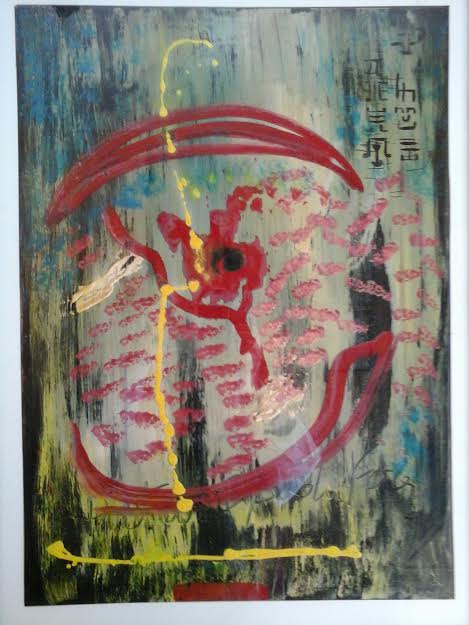

Ninconanco: Lanterne birmane, acrilico e tecnica mista su tavola

La poesia di Marcoaldi è stata recentemente definita da La Capria una poesia ragionante, una poesia cioè che da un “pensiero ragionato” estrae una “scintilla”, e si può essere d’accordo: è una poesia intelligente, si potrebbe aggiungere, ma nella quale all’intelligenza non si accompagna nessuna supponenza, nessuna prosopopea, forse anche perché l’intelligenza è sempre venata dall’ironia e dall’autoironia: “Non penso mai alla poesia come a qualcosa di sublime, di ‘poetico’, e sento infatti particolarmente vicini a me quei poeti che premono sul pedale dell’ironia. Penso piuttosto che la poesia sia una forma di ‘emotion recollected in tranquillity‘, come diceva Wordsworth, e che la parola poetica debba essere precisa, pur nella sua ambiguità costitutiva, e tersa. Ecco, la Szymborska ha ad esempio questa grande virtù di rendere cristallina la parola poetica”. Al tempo stesso, nei versi di Marcoaldi è molto presente la natura, il regno animale ed è vero che i suoi versi hanno molto a che fare pure con l’essenza profonda e più intima delle cose. Sempre La Capria si chiede dunque come riesca Marcoaldi a conciliare questo amore per la natura con un disamore verso i propri grovigli intellettuali, come riesca a conciliare le due realtà; e mi permetto di trasferirgli la domanda: “Credo che La Capria volesse dire questo: che è come se io provassi a usare tutta l’intelligenza delle parole per poi disfarmene e cercare di arrivare a toccare le cose con i sensi. Ma si tratta di tentativi. Naturalmente. Fallire di nuovo, fallire meglio, diceva Beckett. Tentare è però necessario e gli animali, il paesaggio (potremmo parlare di interpretazione naturale) ci invitano a questo tentativo. Gli animali sono sempre interamente presenti nell’istantaneità, il loro io non è diviso come quello degli uomini ma sempre unito. La presenza piena dell’animale nell’istante è qualcosa che mi dà da pensare. E mi procura anche una certa invidia, una certa ammirazione”.

Paolo Rumiz

Ma in definitiva l’arte, la cultura aiutano a comprendere meglio il mondo nel quale viviamo o potremmo farne a meno? E la parola è necessaria, o finisce per confondere le acque, per dissimulare la realtà, e meglio sarebbe lasciare spazio al vuoto, al silenzio? “Un personaggio di Bernhard, mi pare in Antichi maestri, dice che la morte di sua moglie è un evento talmente terribile, talmente irredimibile che nessuna arte o cultura può consolarlo. È così, c’è un’esuberanza della vita che l’arte non può ricomporre. Però con un briciolo di illuminismo continuo ancora a pensare che la parola, la letteratura, l’arte, la musica possano ampliare i nostri orizzonti, magari non ci salvano ma rendono la nostra vita più piena. Il mio nipotino inglese mi ha chiesto di recente ‘what’s the point of life?’, ‘qual è il senso della vita?’, e mi è venuto da rispondergli: ‘cantarla’. Visto che la vita va vissuta, tanto vale cantarla. Certo a me non interessa una cultura intesa come puro accumulo di saperi fini a se stessi. Di mio cerco piuttosto nella lettura di un libro, nella visione di un quadro, nell’ascolto di una sinfonia, una modalità di conoscenza del mondo. Ma ci sono mille modi di conoscere il mondo. Osservando il paesaggio, apprezzando il lavoro di un artigiano che fa un tavolo, o di una persona che prepara una minestra come si deve. L’importante è trovare un contatto con la mia vita e con la vita di tutti, e del resto perché ci piace una poesia? Perché ci riguarda e, riguardandoci, ci aiuta a stare al mondo. Vedi, è tutto molto complicato e molto semplice al tempo stesso”.

Claudio Magris

Ascoltandolo, mi viene in mente un’altra sua poesia, Variazioni su Lao Tzu, contenuta nel suo libro più recente, La trappola: Fare il piccolo, che è grande./Fare poco, che è tanto./ Fare bene, che è santo. Mi pare infatti che questi versi esprimano bene la ricerca di una modalità di stare al mondo che possa dirsi piena, umile ed etica: “Sì, e non a caso, come dicevo prima, amo molto, sia in prosa che in poesia, tutti quegli autori contraddistinti da un tratto ironico. L’ironia ci consente di guardarci da fuori, di non metterci su un piedistallo. E poi mi preme la cura verso quello che facciamo, farlo bene: è questo ciò che conta. Ricordo che Rigoni Stern mi diceva sempre della bellezza di scrivere bene una pagina, anche una pagina sola. Allo stesso modo in cui si dovrebbe impilare in modo ordinato la legna. Tutto questo ha a che fare con la vita interiore di ciascuno di noi, ma anche con la vita pubblica, con la responsabilità verso gli altri. Per me che scrivo, scrivere bene – e qui torno a Keats – equivale già a fare bene”.

Giosetta Fioroni

Marcoaldi è anche un grande viaggiatore, nel piccolo come nel grande, in Italia come nel mondo (in Viaggio al centro della provincia, nel 2009, ha raccontato la provincia italiana, mentre risale al 1995 ed è oggi purtroppo introvabile Un mese col Buddha, nel quale arrivava nel lontano oriente); e gli chiedo come prepari i suoi viaggi. Paolo Rumiz, un altro grande viaggiatore del presente, ha parlato a questo proposito del dubbio che lo assale prima di ogni partenza, di aver letto troppo, di aver la testa piena di sapere, di sapere troppo e di “perdere l’andatura”. E a ben vedere il tema è sempre quello del rapporto fra i sensi e l’intelligenza, perché anche il viaggio è un’esperienza a sua volta prima di tutto sensuale, al punto da indurre Claudio Magris a sostenere che è la letteratura di viaggio quella ad avere oggi più chance di raccontare la nostra contemporaneità, perché solo la letteratura di viaggio forse può restituire l’esperienza fisica che la virtualità del mondo sta facendo perdere: “Essendo un ossessivo, in preparazione del viaggio tendo a leggere e ad informami il più possibile. Ma so bene che esiste anche un’altra famiglia di grandi scrittori-viaggiatori, che procede nel modo opposto. Per Parise ad esempio più lo sguardo è sgombro, e più cose si vedono. Insomma, ci sono vantaggi e svantaggi: se ci si prepara molto si rischia di avere troppe idee in testa, quando invece il viaggio è per definizione sorpresa, deviazione; ma se hai più idee, magari riesci a cogliere nessi più segreti, stratificazioni artistiche e culturali. Poi comunque arriva il momento in cui ti lasci andare, allo sconosciuto, al casuale; e si viaggia con tutto: con il cuore, con la testa, con i sensi. Da questo punto di vista è vero che il viaggio ambisce ad essere una forma di letteratura totale, e lo testimoniano scrittori di viaggio meravigliosi. Pensa a Cesare Brandi, a Guido Piovene, al mio amato Fosco”.

Cesare Brandi

Chiedo anche quali viaggi gli siano rimasti più nel cuore e nella testa, e mi risponde: “Su tutti, la Birmania, la Cambogia, l’India e i deserti americani, che offrono una possibilità di ribaltare l’idea che il deserto abbia a che fare solo col divino, perché nei deserti americani al contrario è l’umano che si impone”. Ma è parlando del Giappone, in particolare, che Marcoaldi conferma come in lui tutto si tenga, un’identica visione del mondo espressa in una molteplicità di forme narrative, un pensiero profondo sul quale è fondata ciascuna di queste forme: “Il Giappone mi ha conquistato, e solo visitandolo ho capito finalmente cosa intendeva Brodskij quando affermava che l’estetica è la madre dell’etica. Quando vedi che nella preparazione di una tazza di tè c’è una cura assoluta, capisci che in quella minuscola cosa si gioca un’idea del mondo”. Ed è, come si vede, di nuovo il tema del “fare bene” e della responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Quali sono, infine, i progetti per il futuro? “Sto lavorando a un libro di poesie ma è un progetto ctonio, oscuro e lento; e poi ho altre idee, ma ancora così vaghe che è inutile parlarne. Mi piacerebbe, questo sì, continuare a coltivare il rapporto fra poesia, teatro e musica, e continuare a lavorare con altri, a collaborare. Le occasioni possono, potranno essere molto diverse, ma è importante che questo collegamento rimanga. Mi interessa sempre di più una poesia drammaturgica, una poesia cioè legata a una drammaturgia, a più voci diverse che l’attraversano”.

Nel frattempo fuori è venuto a piovere, e prima di lasciarci Marcoaldi mi mostra, in un angolo del giardino, il luogo dov’è sepolto Petote, il cane di Goffredo Parise e di Giosetta Fioroni. È stata Giosetta Fioroni a chiedergli di poter seppellirlo lì, qualche anno fa (quando Parise, che Marcoaldi del resto non ha mai conosciuto, era già morto da molto tempo). Ed è in fondo anche questo, penso, questa cura dell’angolo del giardino dov’è sepolto Petote, un piccolo gesto fatto bene, un “fare poco che è tanto”, un “fare bene che è santo”.

Intervista a cura di Niccolò Nisivoccia, pubblicata il 29.3.2013 su Nuoviargomenti.net

Segue il testo di alcune poesie di Marcoaldi, poi seguono quelle del Nobel per la poesia 1996 Wislawa Szymborska, che per tematiche e scelta stilistica si avvicinano.

Preghiera ad un Dio eventuale

La vedi lì in fondo quella

piccola gazza che indugia

beata sulla siepe di alloro?

Paff, le basta un semplice colpo

dell’ala per lasciarsi alle spalle

tutto il peso del mondo.

Sollevata da vincoli e obblighi

finalmente adesso è nuda, libera,

sola: la piccola gazza che vola.

Ti chiedo, eventuale Signore

e Creatore: non potresti una volta

soltanto cercare di fare altrettanto

con me, liberando il mio gracile corpo

dal peso dei suoi mille fantasmi?

In fondo ti piace creare, innovare.

E allora, pensa che bello:

vedere un mattino di maggio,

del tutto inattesa, un’umana

creatura che vola. Sollevata

da vincoli e obblighi – finalmente

anch’essa nuda libera sola.

Il doppio sguardo

Quante volte si è detto

il mondo deperisce.

Quante volte si è detto

il mondo fa naufragio.

Dovremmo misurare meglio

le parole: ché il mondo

deperisce eppure ingrassa;

e mentre naufraga galleggia.

È questa la fatica

a cui siamo vocati: sostenere

un doppio sguardo, capace

di fissare in faccia la rovina

e assieme la lamina di sole

che accende ogni mattina.

Dovessi spiegarti cos’è una vita

Dovessi spiegarti cos’è una vita,

a lato, il résumé di ieri

sarebbe sufficiente: Giovanni Decollato.

Mi sono alzato presto

per frastornarmi molto,

molto ho fantasticato

tastando bene il polso.

E in conclusione, quanto

ho verificato, è che un rancore

e una femmina, una birra

e una preghiera, non fanno

una vita. Fanno soltanto sera.

Sospiri canini

Se l’anima sia un quid che l’uomo

e solo l’uomo può vantare

è oggetto di querelle lunga

e irrisolta nel mondo teologale.

Da parte mia propendo per chi

fa rilevare che se anima

è sinonimo di rauch,

soffio vitale,

allora il quid oltre che l’uomo

riguarda l’animale. Basta

osservare un cane a lungo

in fondo agli occhi,

precipitare negli abissi

di quei lontani mondi, basta

accostare il suo muto

e impenetrabile dolore, le domande

inevase, la gioia trattenuta,

l’improvviso bisogno di calore.

Basta dormirci assieme

per una notte tenera e dolce

quando il soffio vitale del respiro

tramuta struggente in un sospiro.

La polacca Wislawa Szymborska premio Nobel poesia 1996

Qualche parola sull'anima L’anima la si ha ogni tanto. Nessuno l'ha di continuo e per sempre. Giorno dopo giorno, anno dopo anno possono passare senza di lei. A volte nidifica un po' più a lungo sole in estasi e paure dell’infanzia. A volte solo nello stupore dell’essere vecchi. Di rado ci dà una mano in occupazioni faticose, come spostare mobili, portare valige o percorrere le strade con scarpe strette. Quando si compilano moduli e si trita la carne di regola ha il suo giorno libero. Su mille nostre conversazioni partecipa a una, e anche questo non necessariamente, poiché preferisce il silenzio. Quando il corpo comincia a dolerci e dolerci, smonta di turno alla chetichella. È schifiltosa: non le piace vederci nella folla, il nostro lottare per un vantaggio qualunque e lo strepito degli affari la disgustano. Gioia e tristezza non sono per lei due sentimenti diversi. E’ presente accanto a noi solo quando essi sono uniti. Possiamo contare su di lei quando non siamo sicuri di niente e curiosi di tutto. Tra gli oggetti materiali le piacciono gli orologi a pendolo e gli specchi, che lavorano con zelo anche quando nessuno guarda. Non dice da dove viene e quando sparirà di nuovo, ma aspetta chiaramente simili domande. Si direbbe che così come lei a noi, anche noi siamo necessari a lei per qualcosa. Il primo amore Dicono che il primo amore sia il più importante. Ciò è molto romantico ma non è il mio caso. Qualcosa tra noi c'è stato e non c'è stato, è accaduto e si è perduto. Non mi tremano le mani quando mi imbatto in piccoli ricordi e in un rotolo di lettere legate con lo spago nemmeno con un nastrino. Il nostro unico incontro dopo anni, la conversazione di due sedie intorno a un freddo tavolino. Atri amori ancora respirano profondamente in me. A questo manca il fiato per sospirare. Eppure proprio così com'è, è capace di ciò di cui quelli non sono ancora capaci: non ricordato, neppure sognato, mi familiarizza con la morte Sono quella che sono Un caso inconcepibile.

Come ogni caso.

In fondo avrei potuto avere

altri antenati,

e così avrei preso il volo

da un altro nido,

così da sotto un altro tronco

sarei strisciata fuori in squame.

Nel guardaroba della natura

c’è un mucchio di costumi: di

ragno, gabbiano, topo campagnolo.

Ognuno calza subito a pennello

e docilmente è indossato

finché non si consuma.

Anch’io non ho scelto,

ma non mi lamento.

Potevo essere qualcuno

molto meno a parte.

Qualcuno d’un formicaio, banco, sciame ronzante,

una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento.

Qualcuno molto meno fortunato,

allevato per farne una pelliccia,

per il pranzo della festa,

qualcosa che nuota sotto un vetrino.

Un albero conficcato nella terra,

a cui si avvicina un incendio.

Un filo d’erba calpestato

dal corso di incomprensibili eventi.

Uno nato sotto una cattiva stella,

buona per altri.

E se nella gente destassi spavento,

o solo avversione,

o solo pietà?

Se al mondo fossi venuta

nella tribù sbagliata

e avessi tutte le strade precluse?

La sorte, finora,

mi è stata benigna.

Poteva non essermi dato

Il ricordo dei momenti lieti.

Poteva essermi tolta

L’inclinazione a confrontare.

Potevo essere me stessa – ma senza stupore,

e ciò vorrebbe dire

qualcuno di totalmente diverso.

Né accadrà.Per tal ragione

Nasciamo senza esperienza,

moriamo senza assuefazione.

Anche agli alunni più ottusi

Della scuola del pianeta

Di ripeter non è dato

Le stagioni del passato.

Non c’è giorno che ritorni,

non due notti uguali uguali,

né due baci somiglianti,

né due sguardi tali e quali.

Ieri, quando il tuo nome

Qualcuno ha pronunciato,

mi è parso che una rosa

sbocciasse sul selciato.

Oggi che stiamo insieme,

ho rivolto gli occhi altrove.

Una rosa? Ma cos’è?

Forse pietra, o forse fiore?

Perché tu, ora malvagia,

dài paura e incertezza?

Ci sei – perciò devi passare.

Passerai – e in ciò sta la bellezza.

Cercheremo un’armonia,

sorridenti, fra le braccia,

anche se siamo diversi

come due gocce d’acqua.

(Queste e altre poesie di Wislawa Szymborska potete trovarle sul sito:

www.pooesiedautore.it