da ninconanco | Mag 22, 2018 | Accademia, Arte, Attualità, De religio, Le parole degli altri, Società

DOPO SECOLI TORNANO ALLA LUCE- Restaurati e visibili al pubblico i graffiti dell’Inquisizione alle Filippine di Palermo- Solo il pane del dolore e l’acqua della tribolazione per gli eretici siciliani, che si sfogarono rappresentando sulle pareti delle loro celle, il loro ingiusto e osceno soffrire.

Nel 1906, mentre si compiono lavori per l’ampliamento delle stanze del Tribunale di Palermo nel Palazzo dello Steri (qui), emergono disegni e scritte. Subito è avvisato Giuseppe Pitrè, grande studioso del folclore (qui). Arriva e si mette a scrostare personalmente i muri delle stanze del primo piano. Vi lavora sei mesi, e man mano affiorano iscrizioni, versi, disegni. A lavoro finito si trova davanti quattro pareti intere fino all’altezza delle mani di un uomo “fitte di manifestazioni grafiche”. Per dieci metri quadrati in ogni parete non c’è solo un dito di spazio libero, scrive ancora emozionato della sensazionale scoperta: “linee sovrapposte a linee, disegni a disegni davano l’idea d’una gara di sfaccendati ed erano sfoghi di sofferenti”. Li battezza: “palinsesti del carcere”. Dopo due secoli e mezzo riappaiono così i graffiti dei prigionieri sepolti nelle segrete del palazzo: “erano uomini che tornavano a parlare in versi e in mozzi accenti, a rivelarsi con ghirigori, volute ed accartocciature”.

Sono, come recita oggi una dedica, ebrei, luterani, musulmani, quietisti, rinnegati, negromanti, guaritrici, prostitute, ecclesiastici, bestemmiatori, eretici. Stavano stipati nelle otto celle del piano terra e nelle sei del primo piano. Allo Steri c’erano le carceri dell’Inquisizione, dette Filippine, costruite al tempo di Filippo III, l’Ostello Magno, costruito da Manfredi Chiaromonte nel XIV secolo. Da abitazione dei Vicerè, l’edificio con le parti accluse era divenuto dimora degli inquisitori del tribunale e dell’annesso reclusorio, poi passato, dopo la cessazione dell’abominevole istituzione, a essere Tribunale civile, e oggi sede del Rettorato dell’università. Per gli imputati l’ingresso nelle celle era entrare in un mondo altro, di cui non si conoscevano né le regole né i protagonisti, implicava perdere la nozione del tempo e insieme della propria identità, vivere nell’isolamento e nel buio per anni e anni, come ha raccontato Maria Sofia Messena. Durata quasi tre secoli, dal 1487 al 1782, l’Inquisizione, armata di strumenti di tortura, si accaniva su uomini e donne nutriti “col pane del dolore e l’acqua della tribolazione”, come asserisce il manuale inquisitorio, al fine di far loro espiare la colpa e rieducarli all’ortodossia.

Palazzo Chiaramonte detto Steri (cioè palazzo fortificato)

Oggi quei palinsesti e altri, apparsi dopo nuove campagne di restauro, si possono vedere nelle quattordici celle del piano terra e del primo piano, oltre che nelle Carceri della Sala Terrana. Lasciano stupefatti, sbalorditi e commossi tanto quanto, se non di più, le pitture nelle grotte di Altamira, poiché gli autori di questi straordinari graffiti non erano cacciatori di ritorno o in andata a una battuta vittoriosa su animali, bensì dei perdenti, degli scomparsi, gli uomini ridotti a bestie, e che bestie non vollero essere, tanto da lasciar traccia di sé su queste pareti attraverso pensieri, immagini, esortazioni, descrizioni, paesaggi, episodi sacri e profani. Bisogna proprio venir qui per sentire quelle che Leonardo Sciascia (qui), che tanto ha fatto dal 1964 per riscoprire e conservare i disegni dello Steri, ha definito le “urla senza suono”. “Averti ca cca si dura la corda/ Statti in cervellu ca cca dunanu la tortura.”, sta scritto su una parete; poco più in là, Pitrè legge: “V’avertu ca cca prima donanu corda…/ Statti in cervellu ca cca dunanu la tortura/ arti infami”. Invocazioni: “O Rosalea, sicut liberasti a peste Panhormum/ me quoque sic libera carcere et a tenebris”; e ancora: “Tu celeste Guerrier che la Donzella/ Salvasti, togli me a questa tortura”.

Vergate con punteruoli, primitivi pennelli, utilizzando come pigmento sangue, piscio, feci, fumo di candela, mattoni d’argilla, latte, albume d’uovo, succo di limone, cera, i palinsesti ricoprono le pareti da terra al soffitto, fino a cinque metri. Ci sono scritte in quattro lingue (siciliano, latino, inglese, arabo-giudaico), graffiti con firme, date, simboli esoterici, personaggi religiosi, donne, navi, oggetti, carte geografiche, architetture, piante, animali, motivi decorativi. Nella cella numero 2 del piano terra è raffigurato il Leviatano, enorme pesce dalla bocca spalancata. Divora i patriarchi dell’Antico Testamento e i progenitori inginocchiati che si rivolgono imploranti al Cristo, il quale regge uno stendardo. Segno del desiderio irrefrenabile di sfuggire alla propria condizione, speranza posta in un miracoloso intervento divino, unica possibilità che forse si poteva contemplare dal fondo della Bestia infernale, che li aveva inghiottiti e lentamente masticati. Al di sopra dell’Animale biblico c’è una testimonianza in lingua inglese di un condannato a morte che è stato risparmiato.

La firma sotto al disegno è di Don Leonardvs Germanvs, con un’iscrizione latina, che poi prosegue in inglese per descrivere la salvezza dell’umanità intera grazie al sacrificio di Cristo. Lo spazio è tramato da fittissime annotazioni; dentro il disegno del Leviatano c’è poi una citazione dantesca, e il mostro, pensato come porta dell’Inferno, riproduce l’originario ingresso al carcere stesso visibile dalla cella. Visionari e realisti, i graffitari delle segrete manifestano una grande nostalgia del mondo esterno, della dolce vita alla luce del sole: odori, colori, amici, famigliari, casa. Sono perciò disegnati paesaggi a loro noti, e persino due dettagliate e attendibili mappe della Sicilia stessa, con i nomi dei paesi. Un cartografo è stato senza dubbio prigioniero dell’ Inquisizione tra il 1637 e il 1647, e ha raffigurato la terra amata. Sul fondo delle galere c’erano intellettuali, scrittori, poeti, letterati, oltre a commercianti, pescatori, ecclesiastici, nobili. Qui fu rinchiuso, da qui evase e poi tornò in catene per morirvi, Fra Diego La Matina (qui), che Sciascia ha immortalato in La morte dell’Inquisitore. (qui) Come osservano gli autori di un utilissimo atlante dei disegni e graffiti dello Steri, nelle parti più alte o luminose delle celle compaiono temi e figure d’ispirazione religiosa, mentre nelle zone più buie, in basso, vicino al pavimento, ci sono i segni delle irrefrenabili pulsioni: sberleffi, insulti, oscenità.

Non è irragionevole pensare che gli inquisitori avessero tollerato le scritture murarie, i graffi e le pitture edificanti, per verificare pentimenti, ravvedimenti, abiure; gli studiosi ipotizzano che in alcuni casi, per le pitture più eleganti, gli aguzzini stessi avessero fornito istruzioni, oltre tavolati, scale, pennelli e colori. Si può restare per ore a guardare alla luce dei fari queste lettere, i graffi, le immagini consegnate a nessuno, se non a se stessi e ai propri compagni di sventura. Ogni volta che si torna alle camere murate dello Steri, con quelle piccole e terribili feritoie in alto, si scoprono sempre nuovi ritratti o dettagli sulle pareti, e non si può non pensare che queste sono forme di resistenza al destino inclemente, al dolore e alla morte che minacciavano di continuo i condannati. Sono vite vissute, che ci sono state consegnate dal lavoro paziente e del Pitrè, poi di Sciascia e di altri come loro, che hanno salvato dalla damnatio memoriae un patrimonio straordinario che colpisce per la sua ossessività, la costanza e per la forza d’animo degli autori. Il repertorio delle immagini religiose (Santi, Cristo, Crocifissione, Maria, Ecclesiastici) è spesso inserito in strutture architettoniche, sino a riempirne tutti gli interstizi tra un edificio e l’altro, in mezzo a nicchie, balaustre, finestre, androni, tetti.

Ci sono motivi a zig zag, fregi decorativi, che ricordano l’arte barocca, e senza dubbio provengono da chiese frequentate dai carcerati nella loro passata vita di uomini liberi. Il motivo delle navi è assai presente a partire dai graffiti che raffigurano la battaglia di Lepanto del 1571 contro l’Impero Ottomano. Per i più fortunati la pena da espiare era infatti a bordo di galeoni, ai remi, come schiavi, sui mari, in mezzo ai flutti e ai pericoli. Queste parti dipinte trasudano terrore e sconforto e spesso sono accompagnate dalle figure dei medici mascherati davanti alle ricorrenti malattie pestilenziali diffuse nei porti del Mediterraneo. Uscendo da questo mondo sotterraneo, prigione e tomba, luogo di sofferenza e di espiazione, resta negli occhi una scritta in maiuscolo: “ANIMO CARCERATO”. La speranza è sempre l’ultima a morire, anche allo Steri.

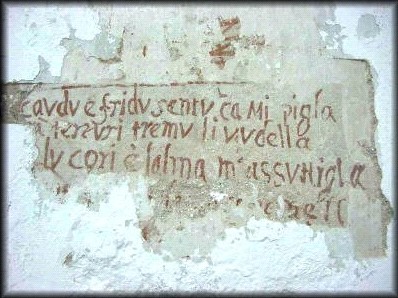

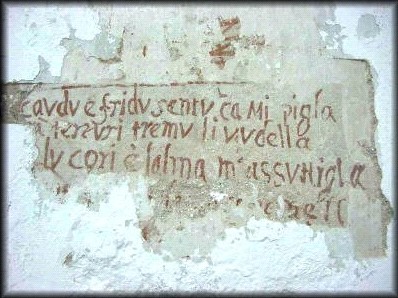

La scritta della copertina: “Sento freddo e caldo, mi ha preso la febbre terzana, mi tremano le budella”

Cosa leggere per saperne di più:

Gli scritti di Pitrè e Sciascia sono raccolti con altri testi nel volume Urla senza suono (Sellerio 1999); lo studio più importante sull’ Inquisizione in Sicilia è opera di Maria Sofia Messana, scomparsa da pochi anni, Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia Moderna (1500-1782) (Sellerio 2007); a lei è dedicato il recente restauro delle celle del piano terra; nel volume Lo Steri dei Chiaromonte a Palermo, a cura di Antonietta Iolanda Lima (Plumedia Edizioni, 2015) è compreso uno scritto di Gianclaudio Civale, Le testimonianze dei reclusi sulle pareti delle carceri; allegato al volume di Plumedia sullo Steri c’è l’indispensabile: Disegni e graffiti dei prigionieri dell’Inquisizione. Atlante fotografico, con le riproduzioni delle immagini, la legenda dei disegni e graffiti, la trascrizione dei testi incisi sui muri; vi figurano testi di C. Catalano, O. Ferro, A.I. Lima, B. Mazzola, F. Sommantino, O. Tuttolomondo; si tratta della più approfondita indagine su questo incredibile patrimonio espressivo del dolore.

da ninconanco | Mag 18, 2018 | Accademia, Arte, Attualità, Le parole degli altri, Letteratura

Arturo Schwarz, viene voglia di cominciare il racconto della sua vita con l’incipit di Cent’ anni di solitudine di Gabriel García Márquez: «Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato…». Cosa pensava lei, in quella primavera del 1949, prima di salire sul patibolo in Egitto?

Arturo Schwarz, viene voglia di cominciare il racconto della sua vita con l’incipit di Cent’ anni di solitudine di Gabriel García Márquez: «Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato…». Cosa pensava lei, in quella primavera del 1949, prima di salire sul patibolo in Egitto?

«Patibolo, esatto. Non mi aspettava un plotone, ma il nodo scorsoio: mi avevano condannato all’ impiccagione lasciandomi tutto il tempo per riflettere sugli anni vissuti fino ad allora, 25, pochi ma intensi. Da tempo sapevo in cosa credevo e cosa volevo dalla vita. Come disse lo scultore Constantin Brancusi: “Tutte le mie opere sono databili dall’età di quindici anni”. Per me, forse, da prima ancora».

Schwarz con Vittorio Sgarbi

Riavvolgiamo il nastro: com’era finito un italiano, quasi settant’ anni fa, in una galera egiziana con la pena capitale pendente sulla testa? E com’ è che oggi, a 94 anni, è qui, di fronte a noi, nella sua casa di Milano, zeppa di capolavori e libri, con una moglie giovane e bella, Linda, a raccontarcelo?

«Sono nato ad Alessandria d’Egitto da padre tedesco di Düsseldorf e da madre milanese, Margherita Vitta, figlia di un colonnello dell’ esercito italiano. Entrambi ebrei. Si conobbero lì e si sposarono. Avevo la doppia cittadinanza ma nel 1933, con l’ascesa di Hitler al potere, rinunciammo a quella tedesca e mio padre, separatosi da mia madre e trasferitosi al Cairo, mi vietò di rivolgermi a lui nella sua lingua madre.

Non feci fatica: mi sentivo italiano, studiavo in scuole prima inglesi e poi francesi, e avevo una naturale repulsione per la Germania. Mio padre era influente in Egitto: aveva inventato la formula per disidratare le uova e le cipolle, dando un grande impulso alle esportazioni di un Paese esclusivamente agricolo.

Nel ’38, a 14 anni, ero già trotskista. Con un paio di amici copti e uno musulmano, io, ateo, fondai la sezione egiziana della Quarta internazionale, voluta da Lev Trotskij da poco riparato in Messico. Aspetti, le mostro una reliquia che ha segnato tutta la mia lunga esistenza…».

(Si alza, stacca dalla parete un quadretto e me lo mostra) Ma questo è il biglietto da visita di Trotskij. Lo ha incontrato?

(Si alza, stacca dalla parete un quadretto e me lo mostra) Ma questo è il biglietto da visita di Trotskij. Lo ha incontrato?

«Me lo fece avere dal poeta Benjamin Péret. Doveva essere il lasciapassare per il mio viaggio in Messico. Due mesi prima della partenza, però, i sicari di Stalin lo assassinarono e io decisi di dedicare la mia esistenza ad affermare le sue idee. Nel frattempo era scoppiata la Seconda guerra mondiale ed entrai, come volontario, nella Croce Rossa. Ero ad El Alamein a caricare i feriti sulle ambulanze, italiani o inglesi che fossero, e mi presi qualche scheggia nel polpaccio.

Di notte scrivevo poesie, come ho fatto per tutta la vita. Mandai le prime ad André Breton. Avevo letto il Manifesto del surrealismo ed avevo chiesto all’ ambasciata di Francia al Cairo chi fosse questo Breton. Dissero che faceva lo speaker di Radio France Libre a New York. La risposta mi giunse sei mesi dopo, sfidando l’Atlantico infestato dagli U-Boot nazisti. Cominciò allora a trattarmi come fosse un padre. Mi incoraggiava, mi coccolava quasi. Finita la guerra mi iscrissi a medicina ma non dimenticai Trotskij».

Fu per causa sua che venne arrestato?

André Breton

«Sì, aprii una libreria e cominciai a pubblicare i suoi libri in Egitto. All’alba di una mattina del gennaio 1947, la polizia irruppe in casa mia. Ero accusato di sovversione. Regnava Re Farouk. Da giovane sembrava potesse diventare un governante illuminato ma si rivelò un despota crudele.

Aveva abbandonato persino le buone maniere, a tavola mangiava come un animale, per dimostrare che a lui tutto era concesso. Mi trascinarono nella prigione di Hadra e mi rinchiusero nei sotterranei, in una cella piccola, senz’ aria, solo con topi e scarafaggi. Dopo qualche settimana cominciarono le torture, mi strapparono le unghie dei piedi, causandomi la cancrena e la perdita di un dito, ma non parlai. Non era comunque necessario, perché l’ amico musulmano spifferò tutto, raccontò della cellula trotskista, della nostra visione del mondo, dei contatti internazionali.

Mi trasferirono al campo di internamento di Abukir, dove venni a sapere della condanna a morte. Non la eseguirono subito perché servivo loro come ostaggio. Era scoppiata la guerra arabo-israeliana, e io ero ebreo. Dopo due anni di prigionia, l’ impiccagione venne fissata per il 15 maggio, ma poche settimane prima Egitto e Israele firmarono l’armistizio. Negli accordi era prevista la liberazione dei prigionieri ebrei detenuti in Egitto.

Una mattina mi rasarono, lasciandomi credere che di lì a poco sarei salito sul patibolo. Invece mi accompagnarono al porto e mi imbarcarono su una nave diretta a Genova con il foglio di via e stampato, su tutte le pagine del passaporto, “Pericoloso sovversivo – espulso dall’ Egitto”. Così com’ ero, senza poter rivedere i miei genitori, né procurarmi un ricambio d’ abito».

Come le apparve l’Italia, quando sbarcò a Genova?

«Il paradiso terrestre. Raggiunsi Milano e trovai lavoro da un ebreo, Marcus, che aveva un ufficio d’ import-export dietro al Duomo. Allora nessuno conosceva bene l’inglese e il francese. Appena possibile, una notte presi il treno per Parigi. Alle sei del mattino salii su un taxi, lasciai la valigia in un albergo di quart’ ordine, e bussai alla porta di 42 rue Fontaine, a Montmartre. Aprì Breton, lo vedevo per la prima volta, ma mi abbracciò come fossi un vecchio amico.

Bambole Hopi

L’appartamento era piccolo, il letto in un angolo e ogni spazio occupato da oggetti e opere d’ arte. Sul muro, in fondo, occhieggiava una raccolta di bambole Hopi. Nello studio, straordinarie sculture africane e, sotto la finestra, La boule suspendue di Alberto Giacometti.

Giacometti, La boule suspendue

Alle pareti, Giorgio De Chirico, Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Max Ernst, Man Ray, Dalí… Salvador Dalí non mi è mai piaciuto, non era dei nostri, era Dalí e basta. Come, da trotskista, non ho mai accettato l’ approccio commerciale di Pablo Picasso».

Quando decise di tornare a fare il libraio, l’editore e poi il gallerista?

«Un fratello di mia mamma, direttore di una filiale della Comit, mi fece avere un piccolo fido. Pubblicavo libri difficilmente commerciabili, giovani poeti e saggistica: Breton, Einstein e, soprattutto, Trotskij. Mandai in stampa La Rivoluzione tradita con una fascetta gialla: “Stalin passerà alla storia come il boia della classe operaia”. Sa cosa accadde? Me lo confidò, tempo dopo, Raffaele Mattioli, amministratore della Comit e uomo di grande cultura.

Lo chiamò personalmente Palmiro Togliatti, chiedendogli di togliere il fido “alla iena trotsko-fascista di Schwarz”. Così finì la mia prima esperienza di editore: per rientrare dovetti vendere tutto il magazzino a meno del 10% del prezzo di copertina e anche la libreria rischiò di chiudere. Per sopravvivere, cominciai a organizzare mostre di incisioni, acqueforti e libri illustrati dagli artisti.

Lo chiamò personalmente Palmiro Togliatti, chiedendogli di togliere il fido “alla iena trotsko-fascista di Schwarz”. Così finì la mia prima esperienza di editore: per rientrare dovetti vendere tutto il magazzino a meno del 10% del prezzo di copertina e anche la libreria rischiò di chiudere. Per sopravvivere, cominciai a organizzare mostre di incisioni, acqueforti e libri illustrati dagli artisti.

Mi aiutarono molto Carlo Bo, Raffaele Carrieri, Elio Vittorini, Salvatore Quasimodo e molti altri amici. Non potendomi permettere l’ arte contemporanea che andava per la maggiore (e nemmeno m’ interessava), decisi di sfidare la legge capitalistica della domanda e dell’ offerta: recuperai il Dadaismo e il Surrealismo che nessuno voleva. Feci uscire dalle soffitte le opere di Marcel Duchamp, che da tempo si era ritirato e non era più interessato ad esprimersi artisticamente. Con lui il rapporto fu meraviglioso: presi lezioni di scacchi dal maestro Guido Capello per un anno intero per poter giocare contro di lui. Rimase imbattibile, ma qualche soddisfazione riuscii a togliermela».

Poi, una mattina del 1974, senza avvisare nessuno, chiuse la sua galleria, ormai divenuta mitica, per dedicarsi agli studi di arte, di alchimia, di kabbalah. Cominciò a collocare (spesso donandole), in giro per il mondo, le sue collezioni. Sentiva il bisogno di prendere le distanze dal passato?

«No. E poi non le chiami collezioni, è una parola che non mi piace. Sentivo il bisogno di trasmettere un patrimonio senza smembrarlo. Resto trotskista e surrealista, ho venduto opere d’ arte, ma ne ho anche donate moltissime, chiedendo in cambio che fossero trattate in maniera scientifica: catalogate, documentate, fatte sopravvivere, insomma. Del denaro non ho mai fatto una necessità, ho sempre cercato di sfuggire alla logica del suo dominio. Tutto questo ha a che fare anche con gli studi alchemici e cabalistici. Mica andavo cercando l’ oro materiale, cercavo quello spirituale».

L’ Italia, come ha detto lei, è stata il suo «paradiso terrestre», però molte delle sue opere sono finite in musei all’ estero. Come mai?

L’ Italia, come ha detto lei, è stata il suo «paradiso terrestre», però molte delle sue opere sono finite in musei all’ estero. Come mai?

«Un migliaio sono in quattro grandi musei internazionali, però un consistente nucleo di opere surrealiste e dada sono alla Galleria d’ Arte Moderna di Roma. Non ha idea di quanto sia stato difficile. La burocrazia italiana è un nemico spietato: devi giustificarti per il tuo atto di liberalità, vissuto quasi con sospetto, mentre lo Stato non fornisce garanzie di corretta gestione. Mi sono anche visto rifiutare la donazione dei testi dada e surrealisti. Qualcuno pare li abbia definiti “robaccia pornografica”. Li ho così regalati a Israele».

Per cosa combatte ora il trotskista Arturo Schwarz?

Per cosa combatte ora il trotskista Arturo Schwarz?

«Per l’ amore di Linda. Così come ho amato la mia prima moglie, Vera, strappatami vent’ anni fa da un tumore. E per un soffio d’ aria fresca e pulita, un bisogno lasciatomi da quei mesi passati nei sotterranei di una prigione egiziana».

Intervista a cura di Pier Luigi Vercesi per il “Corriere della Sera”

In copertina: René Magritte: La condizione umana 1933

da ninconanco | Mag 16, 2018 | Attualità, Attualità, Economia, Job e dintorni, Le parole degli altri, Società

IERI ERA LA MINIERA, OGGI AMAZON: VIAGGIO NEL LATO OSCURO DELLA ‘GIG ECONOMY’, L’ECONOMIA DEI LAVORI SALTUARI, DOVE BASTA ANDARE A PISCIARE E SI VIENE LICENZIATI – IL LIBRO DI JAMES BLOODWORTH, PER 6 MESI IN UN MAGAZZINO DI AMAZON, DOVE SI LAVORA A 7 EURO L’ORA PER RENDERE BEZOS L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO

Sei punti come sei possibilità prima di essere licenziato. Anche se il tuo contratto, quando sei fortunato, dura nove mesi.

Anche se non te lo hanno mai fatto vedere. Anche se arrivi in ritardo di un minuto su una giornata lavorativa di dieci ore e mezza, in cui a stento hai il tempo per un caffè e macini chilometri su chilometri in un deposito grande quanto dieci campi da calcio, dove non parli con nessuno, anche perché in gran parte gli impiegati sono immigrati romeni. Un punto su sei ti viene affibbiato anche se quel ritardo dipende dal bus che l’ azienda mette a disposizione. E lo stesso vale per un giorno di malattia, perché non serve a nulla nemmeno il certificato medico. Una settimana a casa con la febbre, week-end escluso, vuol dire cinque punti sul curriculum, cioè un passo dal licenziamento. «Essere punito per essermi ammalato, anche se ho dato un preavviso, è legale?», chiede James. «È quello che Amazon fa da sempre», gli rispondono i suoi superiori.

Anche se non te lo hanno mai fatto vedere. Anche se arrivi in ritardo di un minuto su una giornata lavorativa di dieci ore e mezza, in cui a stento hai il tempo per un caffè e macini chilometri su chilometri in un deposito grande quanto dieci campi da calcio, dove non parli con nessuno, anche perché in gran parte gli impiegati sono immigrati romeni. Un punto su sei ti viene affibbiato anche se quel ritardo dipende dal bus che l’ azienda mette a disposizione. E lo stesso vale per un giorno di malattia, perché non serve a nulla nemmeno il certificato medico. Una settimana a casa con la febbre, week-end escluso, vuol dire cinque punti sul curriculum, cioè un passo dal licenziamento. «Essere punito per essermi ammalato, anche se ho dato un preavviso, è legale?», chiede James. «È quello che Amazon fa da sempre», gli rispondono i suoi superiori.

Benvenuti nel magico mondo della gig economy, quella dei lavori senza tutele, a chiamata, e dei contratti a zero ore. James Bloodworth ha voluto vederlo con i suoi occhi e per sei mesi ha lavorato in incognito, cioè senza rivelare di essere un giornalista, in uno dei sei mega-depositi Amazon del Regno Unito, poi come assistente sociale per una delle agenzie private che ormai fanno il lavoro del servizio sanitario nazionale, e ancora come tassista Uber e come telefonista in un call center. Il risultato di questa esperienza è tutto in Hired (appena pubblicato in Gran Bretagna con Atlantic Books).

Magazzino di Amazon, ripreso da una telecamera nascosta.

Ed è uno spaccato del mondo del lavoro contemporaneo che non sembra nemmeno avere come ambientazione l’ Europa culla dei sindacati. Invece è qui, al di là della Manica, ma potrebbe essere in qualsiasi altro Paese europeo, Italia compresa, dove ci sono i call center, i taxi che puoi chiamare con un’ app sul telefono e gli immensi depositi del più grande rivenditore al mondo. Ieri era la miniera, oggi è un magazzino Amazon oppure un’ automobile Uber. E non è un’ esagerazione.

Perché se non si rischia più la vita dentro una cava buia, al tempo della gig economy si rischia comunque la salute, tra depressione, stress e l’ amara constatazione che ogni sforzo quotidiano ti fa vivere comunque al limite della soglia di povertà e sotto la pressione psicologica di poter perdere la tua occupazione temporanea in qualsiasi momento, con un preavviso di qualche minuto.

«È come vivere sotto dittatura – spiega al Giornale James Bloodworth a proposito di Amazon, che solo nel Regno Unito impiega 8mila persone -. Loro impongono le regole ed è impossibile non infrangerle, perché anche andare in bagno può costarti il lavoro, quando ci metti 7-10 minuti per raggiungere la toilette che è a quattro piani di distanza, costretto a passare ogni volta per gli scanner anti-furto. Puoi fare tutto benissimo, essere un lavoratore modello ma puoi sempre perdere il tuo impiego e finire per avere problemi economici».

L’ esperienza più tragica Bloodworth l’ ha vissuta proprio in uno dei depositi di Jeff Bezos, l’ uomo più ricco del mondo. «Il primo giorno ti ripetono fino alla nausea che il lavoro è temporaneo. Poi passano tutto il tempo a controllare la tua produttività. Anche bere e mangiare è una sfida. In un mese ho contato sulle dita di una mano il tempo per un caffè, non mi hanno mai fatto vedere un contratto e non ho mai saputo quali fossero i miei diritti.

L’ esperienza più tragica Bloodworth l’ ha vissuta proprio in uno dei depositi di Jeff Bezos, l’ uomo più ricco del mondo. «Il primo giorno ti ripetono fino alla nausea che il lavoro è temporaneo. Poi passano tutto il tempo a controllare la tua produttività. Anche bere e mangiare è una sfida. In un mese ho contato sulle dita di una mano il tempo per un caffè, non mi hanno mai fatto vedere un contratto e non ho mai saputo quali fossero i miei diritti.

Con il sistema a punti, poi, basta ammalarsi per qualche giorno per esser fatti fuori». «Il posto – il deposito di Rugeley, nord dell’ Inghilterra, 1.200 dipendenti – ha l’ atmosfera di una prigione. Quando entri devi liberarti del tuo telefono e sottostare ai controlli di sicurezza, passando per i metal detector ogni volta che fai una pausa. Le guardie vietano anche gli occhiali da sole. Mi hanno spiegato che hanno bisogno di guardarti negli occhi per vedere se hai bevuto troppo la sera prima».

Con il sistema a punti, poi, basta ammalarsi per qualche giorno per esser fatti fuori». «Il posto – il deposito di Rugeley, nord dell’ Inghilterra, 1.200 dipendenti – ha l’ atmosfera di una prigione. Quando entri devi liberarti del tuo telefono e sottostare ai controlli di sicurezza, passando per i metal detector ogni volta che fai una pausa. Le guardie vietano anche gli occhiali da sole. Mi hanno spiegato che hanno bisogno di guardarti negli occhi per vedere se hai bevuto troppo la sera prima».

Tutto per una paga di 7 euro l’ ora mentre il suo fondatore, Bezos, è in cima alla lista degli uomini più ricchi del pianeta, con un patrimonio di 60,7 milioni di dollari. «Nessuno era direttamente assunto da Amazon e l’ agenzia che faceva da tramite, Transline, spesso tardava i pagamenti e sbagliava i conti, sempre al ribasso ovviamente. Qualcuno non è mai più riuscito ad avere quello che gli spettava. E per molti voleva dire perdere il contratto d’ affitto o bucare la rata di un prestito».

Un copione agghiacciante, che si ripete anche negli altri luoghi dove James ha fatto la sua esperienza. Nel call center della Admiral, società di assicurazioni dove ha lavorato nel Galles del Sud, gli hanno da subito spiegato che c’ era un «occhio in stile Grande Fratello» a osservarli. E l’ esperienza più dura dal punto di vista emotivo è stata quella di assistente sociale. «Le visite dovrebbero durare 20 minuti ma di solito non ne avevi più di 5 perché gli appuntamenti sono incastrati come sardine. Lavori dalle 7-8 del mattino fino alle 10-11 di sera, spesso perché qualche assistito non si sente bene. Tante volte non c’ è nemmeno il tempo di cambiare il pannolone».

Un copione agghiacciante, che si ripete anche negli altri luoghi dove James ha fatto la sua esperienza. Nel call center della Admiral, società di assicurazioni dove ha lavorato nel Galles del Sud, gli hanno da subito spiegato che c’ era un «occhio in stile Grande Fratello» a osservarli. E l’ esperienza più dura dal punto di vista emotivo è stata quella di assistente sociale. «Le visite dovrebbero durare 20 minuti ma di solito non ne avevi più di 5 perché gli appuntamenti sono incastrati come sardine. Lavori dalle 7-8 del mattino fino alle 10-11 di sera, spesso perché qualche assistito non si sente bene. Tante volte non c’ è nemmeno il tempo di cambiare il pannolone».

Magazziono Amazon a Phoenix in Arizona

Poi c’ è Uber, per cui James ha lavorato a Londra. «Hai 15 secondi per accettare una corsa, anche se non sai qual è la destinazione, e devi dire sì all’ 80% delle richieste, se no sei fuori, anche dopo tre di fila». Il tuo destino appeso a un algoritmo.

Come succede ai rider, i fattorini in bicicletta di Deliveroo e degli altri operatori di consegne di cibo a domicilio, da Foodora a Just Eat, da Ubereats a Glovo.

Qualcuno stenta a credere alla storia dei dipendenti che urinano nelle bottiglie, ad Amazon, per non perdere tempo. «Chi non ci crede – ci spiega ancora Bloodworth – è perché non è mai entrato in un deposito. E ha subìto la propaganda del sistema di pubbliche relazioni di Amazon. Complice il silenzio di molti, che non vogliono sapere perché gli va bene comprare a buon prezzo, con consegne veloci e a domicilio. Ma a quale costo sociale?».

Articolo di Gaia Cesare per “il Giornale”

da ninconanco | Mag 14, 2018 | Accademia, Attualità, Attualità, Costume, Le parole degli altri, Musicalmente, Teatro e cinema

L’IRREQUIETA VITA DI DAGO, IL COATTO DI SAN LORENZO– DA BANCARIO A DISC-JOCKEY, DAL TITAN AL PIPER, POI BANDIERA GIALLA E LA CONTESTAZIONE STUDENTESCA- L’AMICIZIA CON ARBORE, ZERO, BERTE’, DIETRO I SOGNI DI NICOLINI IN UN’ESTATE ORAMAI TRAMONTATA.

Lungotevere Marzio, Roma

Dalla poltrona nera e rossa a forma di grande fallo, si vede Castel Sant’ Angelo che sembra quasi si possa toccare, tanto è vicino. Redazione di “Dagospia” lungotevere Marzio. È qui, tra crocifissi antichi ma tatuati, nani di Biancaneve, immagini di santi alle pareti alternati a foto di sederi di donna (il più bello quello di Moana Pozzi), che incontriamo Roberto D’agostino.

La porno-star Moana Pozzi, morta nel 1992, poco più che trentenne

Camicia a fiori sbottonata, tatuaggi ovunque, anelli quasi a ogni dito, orecchino con falce e martello, sigaro in bocca, parla della sua Roma. Di come era e come è adesso. E parla del suo sito che compie 18 anni. «È maggiorenne può cominciare a fottere», dice lui con voce pacata. Pacata perché, spiega D’Agostino, «da ragazzino ero balbuziente, a 19 anni mia madre mi mandò da una logopedista, alcune parole ancora non le pronuncio bene se non parlo piano».

La sfottevano?

«Certo, ma essere preso in giro da piccolo mi ha dato la possibilità di leggere tanto. Ero sempre solo e mi immergevo nei libri».

Come mai tante immagini sacre? È credente?

«Sono un grande fanatico dell’ iconografia religiosa. E poi amo le chiese: San Pietro in Vincoli, Sant’ Agostino. Ogni chiesa ha una storia e spesso sono state costruite sopra templi pagani. Sa che la Cappella Sistina è sorta proprio in quel luogo perché lì sotto c’ è la tana del diavolo?».

Ma chi lo dice?

«Federico Zeri che è stato un mio amico e maestro, ha passato 5 anni a studiare la Cappella Sistina e un giorno dopo il restauro mi fece vedere una grata in un angolo. “Lì sotto c’ è il demonio”, mi disse. Io però, ho anche Gesù Cristo tatuato sulla schiena. Un dolore per farlo…».

Quanti ne ha di tatuaggi?

«Tanti. Ho anche il nome di mia moglie e di mio figlio sulle braccia. Ho cominciato tardi però, il primo l’ ho fatto a 60 anni: un Cristo che esce da una ferita. È stato un ex voto, dopo un’ operazione ai polmoni».

«Tanti. Ho anche il nome di mia moglie e di mio figlio sulle braccia. Ho cominciato tardi però, il primo l’ ho fatto a 60 anni: un Cristo che esce da una ferita. È stato un ex voto, dopo un’ operazione ai polmoni».

Ha un tatuatore di fiducia?

«Gabriele (qui) a Campo dei Fiori. Il migliore che c’ è a Roma».

Lei ha avuto tante vite, ha cambiato tanti mestieri.

«Ho cominciato a lavorare in banca, 12 anni ci sono stato. Filiale della Cassa di Risparmio a Centocelle. Una grande scuola: dovevi stare attento sennò ci rimettevi tu i soldi. Ero contento però, quel posto fisso mi permetteva di riempire il frigo, comprare la Cinquecento. Il lavoro, c’è poco da fare, dà dignità all’ uomo. E stando dietro lo sportello avevo uno sguardo aperto sul mondo.

Federico Zeri, critico d’arte, morto nel 1998

Vedevi di tutto: da me veniva Enrico Nicoletti, quello della banda della Magliana. All’epoca era ancora solo uno strozzino. In banca mi sono accorto per la prima volta come nessuno pagasse le tasse. La gente chiedeva prestiti ma poi non aveva le credenziali sufficienti. Dichiaravano redditi sotto la soglia di povertà ma non erano poveri affatto».

Quando è diventato disc jockey?

«La musica è sempre stata la mia passione, la sera a turno finito andavo in radio. E stando ancora in banca facevo il critico musicale anche per alcuni giornali. Barbara Palombelli, che avevo conosciuto durante la luna di miele del mio primo matrimonio in un villaggio turistico dove lei faceva l’animatrice, veniva a prenderli per poi farli pubblicare. Ma già nel ’64 ero fisso a via Asiago, alla Rai, per partecipare a “Bandiera Gialla” con Renzo Arbore. La sera poi io, Loredana Bertè e Renato Zero, andavamo al Piper.

La svolta è arrivata con il Titan, un locale in via della Meloria che voleva portare a ballare i compagni. All’epoca la disco music era appannaggio dei ragazzi di destra, quindi bisognava creare un posto alternativo che piacesse anche a chi aveva fatto il ’77. Gli anni precedenti, quelli dal ’68 al ’78 erano stati tremendi. Grande emancipazione sessuale, certo, finalmente le donne prendevano la pillola e al Titan si faceva sesso pure sui divani, ma c’era tanta violenza. A Roma era guerra civile e dovevi stare attento in quale quartiere giravi se avevi addosso l’eskimo».

Dago con Renato Zero

I suoi amici dell’epoca?

«Arbore è e resta uno dei miei migliori amici. Un grande signore. Poi c’è Renato Zero. Lui abitava alla Montagnola in un palazzo di poliziotti e si vestiva da Zero nel mio portone. Una volta facemmo un incidente a piazza Fiume. Finimmo dentro un negozio di pompe funebri: tutti insanguinati tra le bare. Ci portarono al Policlinico e Renato, che ancora non era famoso ma già indossava tutine attillatissime ed era truccato, fu ricoverato nel reparto delle donne. Hai voglia a spiegare che era un maschio…».

I suoi ricordi dell’ Estate romana?

«Renato Nicolini era un genio, aveva capito che l’unica vera rivoluzione era quella culturale. Mi chiamò per creare a Villa Ada una manifestazione dove si ascoltava musica e si ballava. Cinquemila persone a sera: tutti a dimenarsi con l’Ally Galli. Perché volevamo la spensieratezza degli anni Sessanta, far tornare la gente a divertirsi con leggerezza: la “guerra civile” era alle spalle».

Dago con Renzo Arbore

Lei vive in centro, ma è nato a San Lorenzo.

«In via dei Volsci. Mamma bustaia, papà saldatore. San Lorenzo allora era un po’ un ghetto: stretto tra il Verano, la ferrovia e la ferita mai rimarginata del bombardamento del ’43. Pensi, da Pommidoro a mangiare i miei non mi hanno mai portato perché lì sotto c’era, in tempo di guerra, un rifugio antiaereo. E mia madre non se la sentiva di affrontare quei ricordi».

Renato Nicolini, ideatore dell’Estate romana, morto prematuramente nel 2012

Lei è considerato un cattivone col suo “Dagospia”. Riceverà un sacco di lamentele…

«Ogni giorno. Ma io non mi lascio intimidire, resto sempre un coatto di San Lorenzo. Una volta Sgarbi lo stavo per menare in tv… Ma so anche chiedere scusa, se sbaglio».

Dago con Barbara Palombelli

E il romano che tipo è?

«Il romano è accusato di essere cinico. In realtà è il re dello esticazzi!. È disincantato e si annoia subito. Per tre mesi, tanti anni fa, a Roma venne Liza Minelli col padre, mi pare dovesse girare un film. A una cena gli chiesero di cantare e lei si stizzì. La volta dopo però si concesse, la gente grata applaudiva. Lei ci prese gusto e cominciò a cantare a ogni party. Alla fine tutti a sbuffare: “Togliieteje er pianoforte: Ancora co’ sto New York New York?…e mo’ basta!”.

Come si finanzia il suo sito?

«Con la pubblicità, ma i soldi mi servono tutti per pagare le querele».

Articolo di Alessandra Paolini per “la Repubblica – Edizione Roma”

Visit Today : 129

Visit Today : 129